ブログ

病気と運は関係するか?

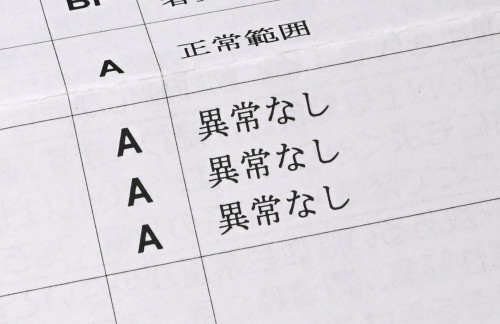

色々な病気(体調不良)がありますが、「運」が悪いから病気などになったということは、ほぼ無いですね。

特に原因がわからない疾患や重病や何度も不調に見舞われると何か「運」が悪い、「不運」だ。と思われるのは当然ですよ。

しかし本人の自覚、無自覚にせよ複数の要因が重なりあって発症するわけですから「運」とは言えないです。

大概のものはご本人の習慣や行動や環境、心理状態、遺伝的要素などですね。

ちょっと前に「占い考」シリーズを書きましたが、占いで「健康運」なんてありますが、まぁあまり意味は無いですね。

ですから方角除けしても、家相や風水を改善しても(住環境や職場環境が要因となることはもちろんあります、室温や湿度とか衛生面とか化学物質など)

病気平癒祈願をしてもどうかと?

しかしですね、それらの疾患を治療、改善するのに「運」や「縁」が大きく関わる場合はあります。

経験されている方も多くいらっしゃるのではないですか?

もちろんご本人が改善しようとする意識や行動をとるのは前提ですが。

例えばある病気になったときキチンと診断出来る病院を受診出来た、手術することになったが腕の良い主治医や執刀医に担当してもらえて成功した、麻酔からちゃんと覚めた、健康回復に役立つ情報を教えてもらいそれが切っ掛けで改善できた…などなど。

場合によっては誤診もあれば医療過誤もあるわけですし、麻酔から覚めない場合(術中死)なども無いわけでは無いですので。

どの病院に行き、どの医師に診察を受けることが出来たか、有効な健康回復の情報を教えて貰えたか?など沢山あります。

まさに「運」と「縁(人や物、物事の結びつき)」に大きく左右されますね。

みなさまの幸運を祈ります!

1月の祝日営業のお知らせ

あけましておめでとうございます

年末年始休暇のご案内

占いはエンタメ5

占い考も第5弾になりました。

長々とシリーズで書いて来ましたがこれで完となります。

実際、占い全般に言えることですが”こじつけ”だったり”いい加減な部分がかなりあったりするわけですが、それを踏まえて”ゲーム”として扱ってみると面白い点が多々あります。

全く当らない訳ではないですし(場合によっては何割かは当ったりします。幾つかの占い手法を組み合わせるとより面白いです)、

多少は役に立つ時もあったりします。

と、いう訳で今回は【占星術】です。

占星術には西洋式と東洋式がありまして、一般的に知られているのが「牡羊座、牡牛座…」で有名な西洋占星術です。

「〇〇座はどうの」というのは大雑把で簡易的な手法で、正しくは個人の生年月日、出生時間、出生地から惑星や星座の位置を天文歴を基に割り出しホロスコープという図を作成して鑑定します。実在する惑星や星座を利用するのが特徴です。

わたしはこちらの西洋式の方が好きでしたね。

何か理論的なような処?が面白かったんです。

しかしTVの朝のワイドショーでやるような今日の運勢とか今週の運勢などは全くテキトーですけどね。

そんな短期間の鑑定など出来ません。

もっと年単位とか、せめて半年とかです。

また「日本人は東洋人だから東洋占星術の方が当たる…」と云う説がありましたが、そんなことも無いですね。

一方、東洋占星術は四柱推命、九星気学、紫微斗数、算命学など…以外に多くあります。

こちらは架空の星を使っていますね。

これらも生年月日を基に鑑定するわけですが、これらの占いは東洋医学にも関わり深い陰陽五行説などの東洋哲学や東洋思想などが影響しています。

これが特徴の一つです。

ご存じの方もいらっしゃるかも知れませんが、上記の算命学では天中殺、四柱推命では空亡、故、細木数子さんの六星占術では大殺界など名称は違えど意味はほぼ一緒の「一年の中で二か月、十二年の中で二年間など」新しいことは始めると良くない期間(結婚とか引っ越しとか起業とか…)と云われることがありますが別に意味はないですので無視です。

日々是好日です。

自慢にもなりませんが、わたしはこれら(天中殺など)の影響を受けない人だと四柱推命鑑定の方に言われたことがあります。

ちなみに特に日本で新しく作られた占いは、ほぼ元ネタがあってそれをネーミングを変え、ちょっとアレンジしてオリジナル風にしたものです。

故、細木さんの六星占術にしてもフジテレビの「突然ですが、占ってもいいですか?」に出演されている鑑定士さん方の占術もそうですね。

この「突然ですが」の番組でゲストの鑑定をし、ズバズバ当てたりしていますが、まぁこれはバラエティー番組なので。

基本、”やらせ” ”しこみ”です。

はい。

以前に「占い(運命学)は統計学だ」と仰った方がいましたが、全然別物です。

統計の専門家からクレームがつきますね。

結婚や恋愛などで相性を気にしたりする方もいらっしゃるかも知れませんが全く無駄ですよ。

ほんとに当てになりませんから。

あと今年のとか今月のラッキーカラーやナンバー、グッズとかスポットなど紹介されたりするのもありますが、基本こじつけです。

最後に私見になりますが確かに眼に見えないし、感じられないものですが「運」はありますね。

流れといいますか、自分の思考や意思だけでは計り知れないものと言ったところでしょうか?

ですから占いのように「結婚運が」とか「金運が」と分けて考えるものではないとわたしは考えます。

本来、「運」は「運」ただ一つだけです。

と思います。

以上となります。

さて来年は皆様にとって幸運となるや否や?

”Good Luck"