ブログ

〇〇専門整体院?

整体院で「〇〇専門」と謳っていっらっしゃるところがわりと多くあるようですね。

例えば「腰痛専門」「肩こり専門」や「自律神経専門」「骨盤矯正専門」など色々と。

ご存じかも知れませんね?

あ、当院は別に「〇〇専門」などは謳っておりません、はい。

医師の場合は当然、専門医という制度がありますので医師免許取得後、今度は専門医になる為に学会に所属し研修、資格試験を受けて専門医になるわけです。

例えば内科であっても消火器内科、呼吸器内科などに別れているわけですし、更に細かく糖尿病専門医や腫瘍内科の専門医などになる医師もいらしゃいますね。

整形外科専門医でも更に細かくリウマチ専門医、脊椎脊髄病専門医、スポーツ専門医などの分野もあるようです。

時間と労力を必要としますね~大変だぁ。

ところで整体などの分野での〇〇専門は、医師のような制度がある訳でも無く、基本自称です。

例えば「腰痛専門」でしたら、施術者がわりと腰痛に対しての施術が得意とか、症例数が多かったとか、あるいはマーケティング戦力(他院との差別化)でしょう。

以前当院にいらっしゃった、病院では軽度のうつ病と診断されている患者さんがある自律神経やうつなどの専門を謳っている整体院さんに行かれて、HPにやたら多くの適応症例が掲載されていたので色々と質問をされたところ、そちらの先生は「経営コンサルタントにアドバイスされてそのようにしている」と答えられたとか。

う~ん、正直な施術者先生ですね。

ツボや経絡やら氣功やら

「ツボ」や「経絡 (ケイラク)」というと東洋医学(主に鍼灸)の世界の言葉ですね。

「ツボ」という言葉は良くは分からなくても「〇〇に効くツボ」などと紹介されたりしていますのでご存知の方は多いでしょう。

かたや「経絡(ケイラク)」は馴染みが薄いでしょうね。

ツボとツボを繋ぐライン上のもの、いやそのライン上にツボがあると言っても良いかも知れません。

で、経絡って何?

と、思われるでしょうがツボもそうなんですけど、科学的にはまだ検証されていない実体が無いものなんですね。

主要な経絡は12本ありまして「〇〇肺経」「〇〇大腸経」「〇〇胃経」などと内臓の名前が付いています。

しかし解剖してもMRIなどで撮影してもツボも経絡も確認出来ませんので東洋医学的概念ということになっています。

経絡は氣の通り道と云われたり身体の各部を繋いでいるルートと云われたり、神経系の反射がおこるネットワーク系では無いか?と云われたり所説あります。

ツボに関しても身体の中を流れる氣の出入り口と云われたり、身体の異常の判断ポイント並びに施術ポイントと云われたり。

まぁなんだか難しそうですね。

取り敢えずWHO(世界保健機関)では全身で361(左右対称のものが多い)ほど認定されているらしいです。

全身ツボだらけみたいですね。

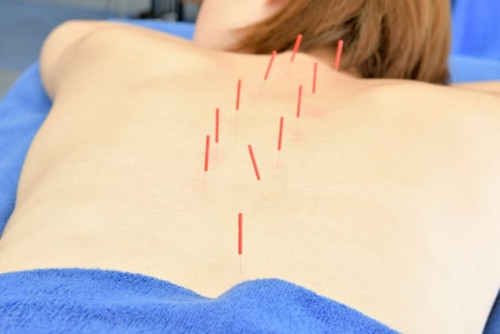

上の写真は鍼灸施術の様子ですが、一部の流派の鍼灸施術者の先生達は経絡を整える施術を行っていらっしゃいますね。

つまり実体はよく分からなくても施術には使えるということです。

ちなみに鍼灸も様々な流派、施術スタイルがあり施術者により十人十色といわれる位に違うので全員がこの経絡の調整を行っている訳ではありません。

ところで今回のタイトルから想像するといかにも当院の氣功もツボや経絡に関係していそうな印象になっていますが、実は全く関係ないんですよ。

はい、東洋医学的な考えとは無関係なんです。

それにわたしは経絡と言われても感じたことも見たこともありませんので…はい。

なんとも申し上げられません。

話は違いますが似たような?もので「チャクラ」なる概念があります。

まぁ、これはヨガやアーユルベーダ(インド伝承医学)やスピ系などに興味、関心のある方でしたらおそらくご存知でしょう?

エネルギーの出入りするセンターみたいなものが、頭部から尾骨までのあいだに主要なもので7つ程あるとかなんとか?という概念です。

当然これも実体はわかりません。

もちろんわたしも感じたこともありませんが。

以前、患者さんから「チャクラはあるの?」と尋ねられたことがありました。

わたしの答えは「さぁ、わかりません」でした。

まぁ、わたしにとっては経絡にしろチャクラにしろ直接関係無いので、あろうがなかろうがどっちでも構わないですけどね。

なんか締まりの無い終わり方になってしまいまして…スミマセン。

激痛整体?

整体系YouTubeでは『ボキボキ整体』系と『激痛整体』系がトレンドのようですね。

『ボキボキ整体』はちょっと前に記事を書きましたが、今回は『激痛整体』に関してです。

上記のどちらもこの2~3年で特にチャンネルが増えているようですが、日本だけかと思いきや海外版もあるのを知りましてビックリしました。

タイトルに【悶絶~】やら【激痛~】【絶叫~】【老廃物ドバドバ~】なんて。

再生数や登録者数を増やして行くには目を引くタイトルも必要でしょう。

しかしどうなんでしょうかねぇ~。

エンタメ要素満載過ぎで整体なんだか色物なんだかわけが分からなくなりそう。

わたしも確かに視聴している分にはちょっと面白いです。

味にも好みがあって激辛を好まれる方も一定数いらっしゃるでしょうし、絶叫マシーンのようにスリルを求める方もいっらしゃいますので激痛整体などを好まれる方や動画を拝見すると長年患って来て、何をやっても良くならなかった方が1回で改善されて楽になった…なんてシーンを見ると受けてみようかしら…なんて思うかもしれませんね。

集患効果ありそうですw。

わたしも拝見させて頂いて、実際お二人の施術の先生には興味を持っていまして詳しく知りたいと思っています。

が、他の先生方はほとんどが単なる強揉みマッサージなんじゃないかな?と思いました。

確かに激痛整体(強揉み)でも効果を感じ、改善される方も一定数はいっらしゃるでしょう。

例えば腰痛などがあるとします。

別の強い刺激を与えると人間はある程度の時間、元々の痛み(この場合は腰痛)が薄れる性質がありますので腰痛が楽になったと感じるかも知れません。

しかしどうなんでしょうか?

後で却って具合が悪くなったりしないんでしょうか?

1回のみの施術であればまだしも「強揉みマッサージ」のブログでも書きましたが、繰り返して施術を受けていたら筋肉などを傷めてしまうリスクもありますし、動画に出ておられる方は大丈夫なんでしょうか?

手前味噌になってしまいますが、やみくもに激痛系やボキボキ系の施術を受けられるのはお勧め出来ませんね。

それらの施術は、よほど確かな技術の先生から受けないとちょっと怖いんじゃないかと思います。

まぁしかし、流行りものは面白い?ですね。

ちなみにわたしは痛い施術はやるのもやられるのも苦手です。

足裏マッサージ

足裏マッサージってご存じでしょうか?

実際、体験済みの方もいらっしゃるでしょうか。

よくご存じ無い方にとってはTVのバラエティー番組の罰ゲームなどにもあった足裏をグリグリ揉んだり、押したりして激痛に喘ぐ…などの印象でしょうか?

あれってネガティブキャンペーンなんじゃないかと思ってしまいますが、足裏系の施術の方はどう思われたやら。

番組の場合はまぁ、”やらせ”ありきなので、おそらく通常以上に強い刺激量で行うように指示されたんでしょうけどね。

足裏マッサージを大きく分けると2つになるようです。

①リフレクソロジー(西洋式)

これは手指で軽く撫でるように揉んだりするのでリラックス効果が高いようです。

フットバスで足を温めてから、オイルを塗ってから行うことが多いようですね。

②台湾式(東洋式)

有名どころですと”若石法”や”官足法”などが挙げられるようです。

西洋式と比較すると強く揉んだり、押したりする場合があるので痛みを感じることがあるようです。

手揉みだけでなく、足揉み棒などの器具を使う場合もあります。

両者に共通するのですが、よく勘違いされるのが押したり揉んだりする場所は「ツボ(鍼灸などで有名なツボ)」ではなく「反射区」と呼ばれます。

ツボは”点”ですが反射区は”面”です。

反射区の人体の対応部位は若干、両者によって違いはあるものの、大概は同じようです。

そしてこの部位は、腎臓とか、肺とか、大腸などと人体に対応させています。

またそれら反射区は足裏のみならず足の側面、背面、脛の方まであります。

ところでこの反射区ですが、どうやってこの部位はどの内臓に対応している…などと決めたのでしょう?

別に神経が繋がっているわけでは無いですし、不思議ですね。

本当のところどうなんでしょうか?

腎臓の反射区などを刺激すれば実際に腎臓に影響が出るのでしょうか?

はい、スミマセン。

わたしには分かりません。

ただ多少の経験上、当たらずとも遠からずみたいなところもある気がしました。

【で、足裏マッサージの効果は?】

リフレクソロジーなどのようにソフトな刺激で施術して貰えれば、リラックス効果は高いでしょうねぇ。

足が軽くなって気持ちよさそうです。

自律神経の安定、ストレスケアにも良さそうですね。

では具体的な症状などの改善、緩和にはどうなんでしょうか?

例えば内蔵疾患だったり、椎間板ヘルニアから来る痛みや痺れだったり…。

う~ん、残念ながらこれもわたしには、なんとも申し上げられません。

過去、施術の一端に足揉みを取り込んで行ったことはありますが、他の施術がメインですので、足裏揉みのみでどうとかは分からないです。

やはり足裏揉みのみを行うとすれば、片足で20~30分かける必要があるでしょうから、ちょっと無理でしたね。

【ではどうする?】

リラクゼーションを求めるなら、時々でも施術者にやってもらうこと。

自分で揉んだのではリラックス出来ません。

何かしらの不調の改善や健康増進を求めるなら最初は施術者に揉んでもらって、要領を覚え後はセルフマッサージですね。

反射区などはネットや本にありますし。

数回揉んだ位では意味無いですし、毎日では無くとも1~2日に1回位は揉まないと。

効果が出るかどうかは何ともわかりませんが、お金もかかりませんし、後は継続出来るかどうかだけですね。

それが問題です。

もちろん身体の改善には基本的な生活習慣の改善も必須ですけど、その上で+αとして行って下さい。

ちなみにわたしはリフレクソロジーなどは残念ながら受けたことがありません。

足揉み棒を使ってグイグイ揉む手法の講習会には参加したことがありました。

講習会では講師の方に模範としてグイグイ揉まれましたが、いやほんとに罰ゲーですね。

終わった後は確かに足はホカホカ、軽くはなりましたが本心で2度と受けたくないと思いましたね。

この会のやり方はこんな感じで痛くても揉み続けろ。

長い期間揉み続けていると足裏が硬くなってくるが、やり続けるように…といった方針の用でした。

しかし、わたしは思いました。

そんなに痛いように揉む必要は全く無い。

場所によっては痛い部位も確かにありますが、痛気持ち良い位で十分ですよ。

ところで時々足裏揉みでも

『老廃物が~』

『毒素が~』

『デトックス~』

など謳っている方を見掛けることがありますが…。

いや、嘘でしょう~ww。

そんな訳ありませんよ。

煽りすぎですね。

【最後に】

当院のお勧め3大セルフマッサージをご紹介します。

①耳たぶマッサージ

耳たぶを上から下まで、指で軽くつまんで2~3分位揉んで下さい。

両方同時でも片側ずつでもOK。

後は耳たぶを軽くつかんで上下左右に軽く引っ張って下さい。

回数は各方向に10回位です。

②手の指と指の間の水かき部分のマッサージ

各指と指の間を軽く揉んで下さい。

片手全部で2~3分位、両手を行って下さい。

③足指の間のマッサージ

上記の手の指の間の水かき部分のマッサージと一緒です。

回数なども同様に。

これらのマッサージは1日に何回行っても大丈夫ですし、①~③全部同時にやらなくても、別々に分けて行って頂いても結構です。

継続して行って頂くと自律神経の調整や体調の維持にもよろしいかもですよ。

耳たぶマッサージは軽い耳鳴りのある方にもお勧めです。

やり方は簡単ですよ。

強もみマッサージ

強揉みぐいぐい系マッサージは今の時代はどうなんでしょうか?

やはり一定数のニーズがあるんでしょうかね?

「強く揉まないと、効いた気がしない」という方、いらっしゃいますよね。

わたしの貧困な想像力では昭和から平成前半の時代、サウナ後にちょっとガタイの良い男性がぐいぐい揉んでもらって気持ち良さげにしているイメージが…。

疲れて凝り固まったような身体を揉み解してもらうと気持ち良いでしょう~からね。

【実際のところ、強揉みマッサージどうなんでしょう?】

そうですね、必要以上に強い刺激を与えると身体は自然と防御反応が起きまして、筋肉は固くなり、つまり鎧化して身を守るので逆効果になりやすいですよ。

また筋繊維が眼に見えませんが、断裂(微細断裂と言います)を起こす可能性もあります。

いわゆる揉み返しになる理由の一つです。

このようにせっかくマッサージを受けても筋肉が固くなり、また凝った感じがするので一旦はほぐれた感じがしても、またマッサージを受けなくてはという負のループに陥りやすくなる可能性があります。

【マッサージは癖になる?】

強揉み好きな方は最初から強い揉み方がお好きだったんでしょうか?

それともマッサージを繰り返しているうちに刺激が強くなっていったんでしょうか?

人間は刺激に対して耐性というものがありまして、慣れてくると刺激が足りなくなり「もっと、もっと」と要求が強くなる傾向があります。

マッサージはある意味、中毒性(依存性)があります。

こりなどをほぐしてもらい気持ち良いと感じた時に脳内に快感物質が出る為です。

先述しました通り、強く揉んでいると逆に筋肉が硬化していき、それをほぐすためにまた揉んでもらう。

揉んでもらっていると快感を感じる。

この繰り返しが中毒性たる所以ですね。

【では、どうする?】

疲労回復やリラックスを目的に、その手段としてマッサージを受けるのがいつの間にかマッサージを受けることが目的にすり替わってしまう場合があります。

要注意です。

リラクゼーション目的であれば最初から弱い刺激量で施術を受けるのがお勧めですし、症状改善緩和目的であれば所々、痛気持ち良い刺激量で施術を受けるのが良いかと。

むやみやたらに強い刺激はお勧め出来ません。

適切な刺激量が大事ですね。

わたしも強いのは苦手です。

強過ぎた場合は施術者に刺激を加減してもらいます。

揉み返しになってしまいますので。

【注】揉み返しは好転反応などではありません。

【強揉みに慣れすぎてしっまている場合】

「強く揉まないと効かない!」「満足出来ない」

このような方は失礼ですけど、身体の感覚が大分鈍くなってしまっている可能性が高く、身体の状態も決してよろしくは無いですね。

出来れば一旦、強揉みから離れて、身体を整え直して行かれた方が良いのですけど時間もかかりますし、ご本人が納得しないと無理なので手間がかかるでしょう。

逆にマッサージなど揉まれるのが苦手、大嫌いという方もいらっしゃいますね。

以前に揉まれることで嫌な思いをしたことがあった、単に経験が無くてという場合もあるでしょうし、くすぐったいとか少しの刺激でも痛く感じるなどの場合、人によっては筋肉や皮膚の緊張が強い為…などと云うこともあります。

まぁ、人それぞれですね。

マッサージも目的を持って上手に利用されると良いでしょうね。

あ、わたしは強く揉まれるとほぼ揉み返しがおきてしまいます。

【注】ちなみに当院はマッサージの施術院ではございません。